2024 年终总结 - 选择与变化

没有想到去年年终总结之后,我就没有写过博客了,周刊也只坚持了 10 期,其实中途有好几个博客选题,最后在脑海里拖着拖着就不想写了。但写作的习惯其实还是坚持下来了,下半年在公司里起了一个文档写技术周刊,每周 Review 一下看到的有意思的技术文章,写一写 Idea,也已经坚持了半年,25 年希望能在公网上也输出一些文章。

去年的一些思考,也都沉淀到这篇年终总结里吧

选择与变化

24 年最大的变化就是从国内 transfer 到了新加坡,开始头一回出国工作。

年中的时候读到「幸福的积分」,发现里面很多观点和我的认知相符,很大一部分在我脑海里只有模糊感触的观点,作者都完整的把这些逻辑写了出来,我也借此重新审视了下自己的个人兴趣与当前工作,虽然还是没得出「我的天职是什么」这个问题的结论,但还是下了决心开始刷题准备面试,至少要开始寻求变化。

借用李沐「用随机梯度下降来优化人生」的话:

四处看看。每一步走的方向是你对世界的认识。如果你探索的世界不怎么变化,那么要么你的目标太简单,要么你困在你的舒适区了。随机梯度下降的第一个词是随机,就是你需要四处走走,看过很多地方,做些错误的决定,这样你可以在前期迈过一些不是很好的舒适区。

跳出舒适区,往未知的方向走一走,探索新的世界。

于是我从六月份投递简历,面了六七面,在八月份拿到 WXG offer,不过同时内部也有了 transfer 到新加坡的机会,权衡之下最终在两者之间选择了出国。

为什么最终选择出国?

一大部分原因是为了更多的选择。去年年终总结也有提到,我的长期目标是独立开发/远程工作,而在国内做这些事则相对更困难些,一方面国内远程工作机会更少,并且有承德程序员前车之鉴,在国内为海外公司打工有未知的政策风险;另一方面海外有些远程公司可能出于税务政策考虑以及外汇防火墙的限制,不开放职位给身处大陆的中国员工,所以肉身出海的话相对就能够获得更多的机会,而且海外工作强度相对国内更低,能够拿出更多的时间进行探索。

另外一个选择出国的原因倒很简单,因为出国的机会相对更难一些,出国后不习惯仍然可以接着面试国内公司回来,但跳槽之后,再想出国的难度就大了不少。(如果我在两个选择中犹豫不决,我通常会选择看起来难度更大的选项,也就是梯度更大的方向。)

不过能轻易下定决心直接出国,还要得益于我单身没买房😼,除了社保外,出国对我来说没有其他沉没成本,不需要像有家庭的员工一样,考虑另一半的工作、孩子的教育以及国内固定资产的处理等等,我只需要关注我自己的兴趣就行。

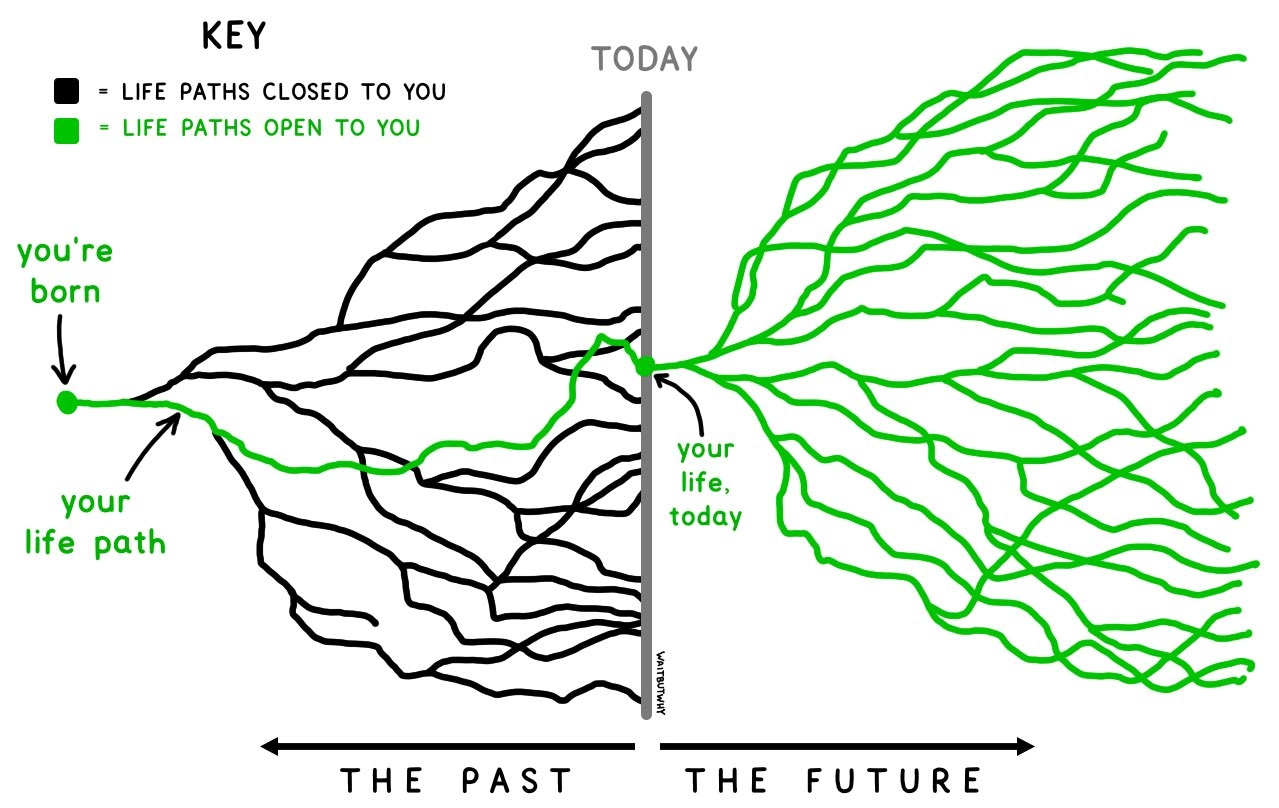

分享一张蛮喜欢的图:

AI

2024 年 AI 和其生态的进步太迅速了,23 年用 Cursor 时它还只能起到一些辅助的作用,很多时候我需要自己查些资料进行 debug,而 24 年借助 Claude Sonnet,它已经可以帮助我快速完成想法验证,在我只需要少量干预的情况下产出 MVP,解放我的人力。随着新模型层出不穷,AI 的能力已经超过了大部分人,而且我也相信,AI 的进步速度一定是远超于我的,让我没办法不去思考这个问题:

当 AI 能够完成我的大部分工作时,我还需要做些什么?

在搜索引擎还是我的主要知识来源时,我知道并非所有人都能高效的利用搜索引擎解决问题,因为搜索引擎是有门槛的,比如

- 会使用精炼的 query 提高召回率

- 能选择更合适的搜索引擎(使用 Google 而非 Baidu)

- 筛选信源并判断信息真伪

- 运用高级搜索语法

- (技术问题)使用英文信源而非中文

- 等等。。。

在这一阶段能够利用好搜索引擎高效解决问题算是我的一个优势。

而 AI 的出现改变了这一局面——你不需要掌握复杂的技巧,只需要按照直觉提问就好了。我现在很多的问题都能通过 Claude 解决,而「提问」这件事本身,也不需要太多的技巧,谁都可以简单的向 AI 提问并获取到相近的结果。随着 AI 军备竞赛的进行,训练数据的丰富程度和质量也在不断提升,AI 的回答质量也会不断提升,对 prompt 的要求也会更低,当大部分人都能够通过简单的提问,获取到接近于我通过 AI & 搜索引擎等渠道进行深度分析和归纳得出的信息时,我最好还掌握什么样的能力?

假如「答案」不成问题,那么更重要的,我想就是「正确提问」吧。

如何正确提问?AI 给我的答案如下,我觉得蛮有道理:

- 深入问题背景:在提问之前,先花时间了解问题的背景、相关知识和可能的限制条件

- 拆解复杂问题:将大问题拆解为更小、更具体的问题,逐步深入

- 多问「为什么」和「如果」:通过追问“为什么”来挖掘问题的根本原因,通过“如果”来探索不同的可能性

- 反思与迭代:在得到答案后,反思问题的质量,并尝试提出更好的问题

不过「正确提问」仅仅是用好 AI 工具的其中一个条件,今年我希望能够将 AI 引入到我的日常工作流中,包括阅读、写作、思考等等,让 AI 成为我的「机械外骨骼」。

回到一开始的问题,「当 AI 能够完成我的大部分工作时,我还需要做些什么?」

现在我的一些想法是:

- 成为一名「指挥官」,专注于提出正确的问题,将 AI 作为我得力的「执行者」,这需要我清楚当前 AI 的能力边界,充分发挥它的长处,并对 AI 输出的可靠性和适用性进行判断

- 培养沟通能力,AI 无法替代我与他人进行沟通,无论是寻求外部合作,还是做营销推广,AI 都只能给予建议,真正的沟通执行仍然需要我来主导

- 快速行动迅速迭代,因为 AI 可以帮助我快速完成 Demo 验证,我可以更快的实践各种想法,通过不断的市场反馈,快速迭代我的认知;我无法在进步速度上超过 AI,那就借助 AI 让自己超过以往的进步速度

- 保持好奇,不断尝试新事物,探索未知领域,扩宽我自己的能力边界,结合不同领域的知识与技能解决更加复杂的问题

时间是我的资产,而 AI 是最大的杠杆。

工作与兴趣

刚毕业的时候,听惯了各种关于大厂职场发展的美好一面,比如什么工作三年百万年薪,福利高待遇好,天花板高等等等等,所以当时我还给自己定下了 3-5 年内年薪百万的目标。

但在工作的这 3 年多,越发觉得我不适合在职场「打怪升级」,这主要是受限于我的个人能力与兴趣爱好。

在大厂体系下,程序员往后发展一般是两种方向,一种是管理岗,另一种是技术专家(IC, Individual Contributor)。管理岗显然与我无缘,我不喜欢管理与沟通,而 IC 看起来虽然很美好,既能专注于技术,又有相对较高的收入回报,但其实对于高 P 来说,IC 对沟通和协作能力的要求依然是很高的,甚至于可能需要说服管理岗接受自己的技术方案。。。🥲

如果把我的精力比作水池的话,思考普通问题就是缓慢排水,遇到有趣的问题反而像是往水池里注水,而高频沟通则近乎开闸泄洪。这种精力分配情况,显然难以匹配管理岗和 IC 岗共同需要的「沟通能力」。如今的工作状态反而比较平衡:工作内容、精力消耗、收入都处于可以接受的状态。若再往上,就会陷入彼得原理的困境:当职级提升突破当前能力临界点时,精力将逐渐干涸。

彼得原理:在一个等级制度中,每个职工趋向于上升到他所不能胜任的地位

以上是从个人能力角度分析,那从「工作的意义」来看呢?

很多人工作仅仅是为了赚钱,工作会让他们痛苦,然后他们需要通过消费获得短暂快乐;我比大部分人幸运的是我能从解决问题中获得快乐,所以我也能从工作中获得(一部分)快乐,不需要再大量消费以换取快乐,因此我对工作内容的要求高于对薪酬要求,并且我愿意为了更有兴趣的工作而牺牲一定的薪资以及职业发展前景。对我而言,工作更像是一场自愿参与的游戏。

也不是说我就没有对财富的追求,能够财富自由当然是极好的,但在我浅薄的见识中,靠工作是很难获取财富自由的:

- 在大厂现在已经无法通过卷去快速升职加薪获取大量期权,并指望靠期权大涨获取自由,内部期权价格已经到了很高的水平,向上空间不大。以及我对自己特质的了解(不喜管理,不擅沟通),以及一些观察来看,我的职场天花板在税前 1xx w RMB 左右,并且在努力工作 大概 5 年之后触及到这个天花板。

- 按照中国/新加坡薪资水平估算,如果是美国,会在这个基础上翻一到两倍,也是为什么这么多人想去美国工作

- 想要靠工作获得「财富自由」,一条或许可行的路子就是跳到一个具有增长潜力的中小厂或者初创公司,在早期获取大量期权并享受公司发展的股权杠杆。但我自认为没有这样的眼光能够找到有「增长潜力」的公司,初创公司本就是九死一生,用自己最大的筹码–时间来博取高风险高收益的行为是在我的「不做」清单里的。

- 如果我是对这家公司做的事情本身有兴趣,那就另当别论,这完全就是另外一个预期

「纳瓦尔宝典」里也说过,致富的关键是成为终身学习者,找到你真正感兴趣且擅长的领域,用专长、责任感和杠杆效应来放大你的回报。

所以,工作上有什么卷的必要呢?

投资理财

今年在投资上的投入时间过于少了,虽然今年大 A 大盘收益 15%+,但因为我的持仓大部分在可转债,完全没有享受到这波热潮,反而因为上半年几次操作最后亏损收尾,A 股韭菜实锤了🥲。

盘了一下实际操作,所有的股票都是亏损的,可转债有一些盈利,但没有覆盖股票亏损,整体年化 -0.71%。

后半年在投资重心上发生了些变化,主要是因为出国。海外能够自由换汇并且投资世界股票,也算是开拓了一个新的投资渠道。现在我会在收到工资并且留下必要的生活费后,直接把钱转到 moomoo 里,一部分换成美金定投美股,另一部分存入新币的货币基金,作为应急 buffer。

我目前没有打算把国内的钱汇出国,所以会接着做投资,只不过今年 A 股上还是会专注在可转债,严格控制股票比例 < 10%。可转债仍然是我近几年最主要的标的,我也会投入相应的时间做足调研,不能像去年一样佛系了。。。

A 股会惩罚每一个想要不劳而获的人🥲

投资配置

简单总结下我的投资配置:

- 海外投资:

- 美股:定投标普 500,占海外仓位约 90%

- moomoo CashPlus:货币基金,类似余额宝,但是转出需要大约一个工作日,现在新币年化约 3.1%,美金年化约 4.3%;占我海外仓位 10%

- 国内投资

- 股票 & 可转债:80% 仓位,20% 空仓

- 招行朝朝宝:少量备用金

生活

Digital Life

这是 24 年比较有意思的尝试,我开始通过软件自动记录自己的足迹和电脑使用情况:

「一生足迹」:后台定期记录地理位置,回顾自己一年去过的地方。(虽然基本都是两点一线。。。但万一想旅游了呢🤣

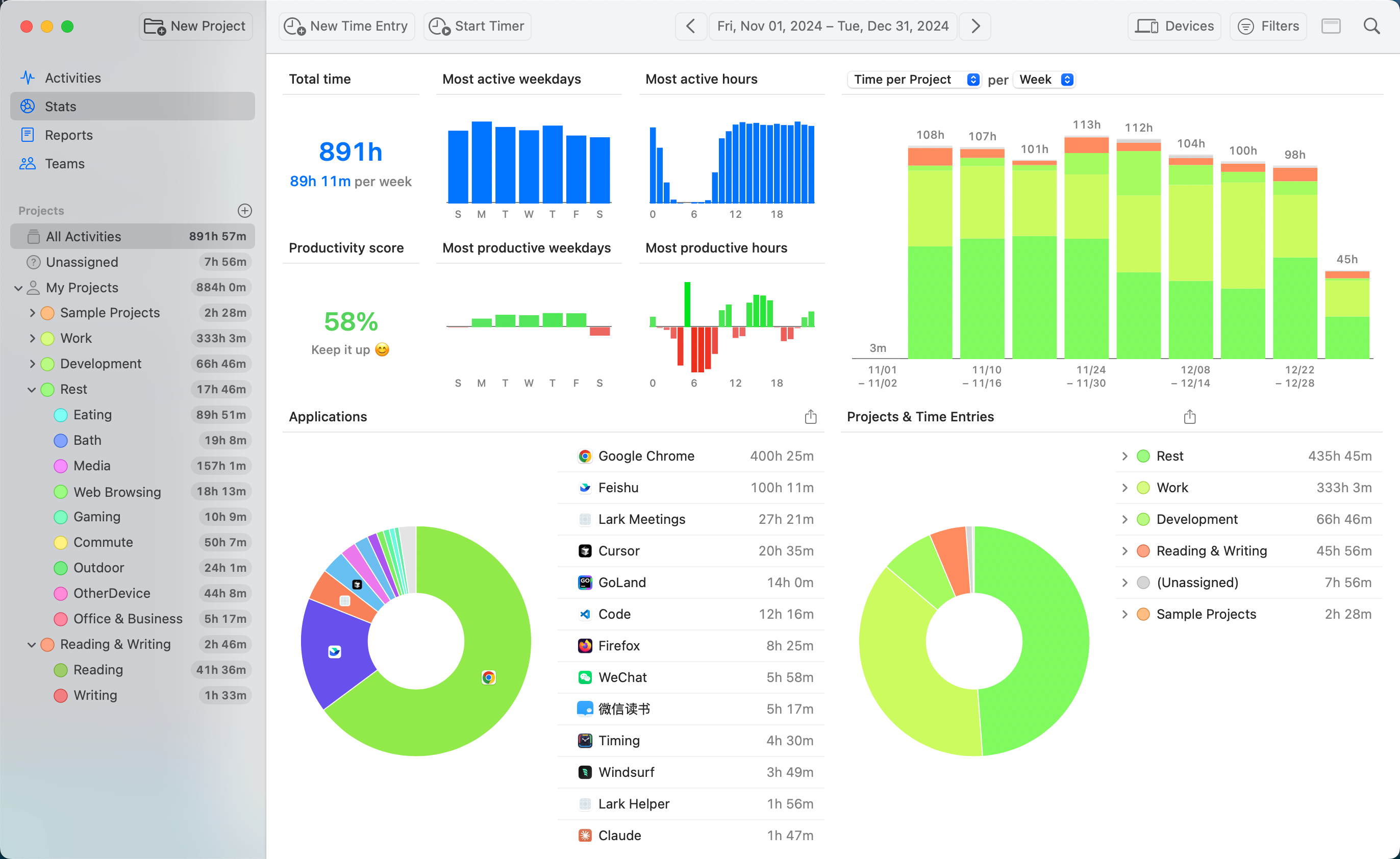

「Timing」APP:自动记录屏幕使用情况,记录包括浏览器网页,软件使用情况,能够按照预设的规则进行自动归类。我的大部分时间都对着屏幕,所以用软件自动记录屏幕信息,看看我平时的注意力都在哪里。去年总共用了两个月,平均每周有记录的时间是 90h,每天大概 13 个小时,抛开一些自己手动记录的通勤,吃饭时间,每天应该有 10h 都在屏幕前面,看起来得提防职业病。

书籍

- 「纳瓦尔宝典」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,今年又读了一遍,好书常读常新

- 「如何成为不完美主义者」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,剖析了「完美主义」和它带来的一些负面影响,比如过高期待、纠结不放、行动顾忌等等,对我有一定参考价值

- 「微习惯」⭐️⭐️⭐️⭐️,其实和上一本书的一些观点比较重合,看了一半跳过了,后来注意到上本书和「微习惯」是同一系列

- 「小而美:持续盈利的经营法则」⭐️⭐️⭐️⭐️

- 「卓有成效的工程师」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

游戏

- 「只狼」 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,打击感很爽,花了几个星期通关一个周目

- 「黑神话悟空」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,无需解释,打完了黄眉,因为出国没带台式机进度停滞,25 年再战

- 「瑞奇与叮当」⭐️⭐️⭐️⭐️,通关,配上 PS5 的手柄,自适应扳机打起来确实舒服

- 「小丑牌 Balatro」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,上头游戏。。。

- 「杀戮尖塔 」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,另一个上头游戏。。。

- 「土豆兄弟」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,割草游戏,比较休闲

- 「Super Hot 」⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️,VR 游戏,体验蛮新颖,沉浸感很强,唯一缺点就是流程比较短,只有几个小时

电影

今年买了一台 Meta Quest3,主要用来看电影,下载了几部评分比较高的 3D 电影,虽然基本都是之前看过的,不过用 Quest3 看 3D 版本感觉还蛮不错,有印象看过的电影如下(均为五星好评⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️):

简单说下使用 Quest3 的体验:

- 看电影、YouTube 体验很爽,直观感觉和在电影院没有什么区别,但因为像素有限,会有明显的颗粒感,色彩表现上也肯定远不如显示器,胜在巨幕体验。我现在看电影默认会用 Quest 而不是显示器

- 长时间佩戴会比较闷热,尤其玩 VR 游戏的话,一动起来就会出汗,需要空调温度打低点,看电影倒能接受

- 续航不太行,如果不接电源,Quest 的续航坚持不了一部电影,所以我配了一个带快充的充电宝

如果有预算,还得是 Apple Vision Pro,但 3 W+ 确实有点肉疼。。。

年度 Blog 推荐

幸福的积分

但几乎很少有人计算过,你现在从事的工作,以及为了维持这份工作所付出的准备,占据了你人生的百分之多少。

时间就是金钱,反过来说金钱就是时间。

这份工作为你带来了多少收入,这些收入能购买你想象中的幸福吗?你是否计算过,你有多少时间能拿来享受这些买来的幸福?如果你工作的唯一目标,是有朝一日不再工作,那么这个有朝一日是多久,你为了这个有朝一日又要付出多久。

但在现代社会,有太多事情让我们忘记了这一点,比如当我们工作的时候,我们总会想着拿到更多的钱,但却不把失去的时间计入其中。当我们消费的时候(尤其是购买那些效率工具),我们又会计算我们因此节省了多少时间,从而忘记了我们是以多少时间来换取这些金钱。

运气与努力

大家向成功的人或公司学习的时候,往往会带着一种偶像情节,希望通过复制他们的所有特点和行为方式来复制成功。所以学 Steve Jobs 的 CEO 们往往先学到了他性格上的弱点,学阿里等企业的公司,往往先学会了一种畸形的企业文化,因为最流于表面、最没有深度的东西最容易学。成功当然是值得学习的,但是需要分辨不同因素起到的作用:有哪些是因为出现在正确的时间正确的地点,又具备了正确的条件,被时代的趋势所推动;有哪些是偶然事件;有哪些是主观作用。对主现因素,应该分清楚成功者是因此而成功,还是虽然如此但还是成功了。这样才知道该学的到底是什么。

写作,作为一种思考武器

无论是赚钱还是出名,都需要头脑,所有人都应该承认这一点。那么,如果真的想要赚钱,真的想要出名,首先应该做的是提升头脑,也就是思考的能力。你总得比别人看得深一些,看得远一些,你才可能发现别人没注意到的赚钱机会,否则无非是大家去分人人都看得见的蛋糕。

同样的,你看人也得看得更深入一些,更全面一些,知道人们喜欢什么,在意什么,于是你才可能获得大众的认可和支持,赢得所谓的名气。总是想着自己要什么,但是对于他人毫不关心,对于他人的想法和内心一无所知的人,众人为什么要在意你是谁,为什么要倾听你的话,为什么要称许你所做的事情呢?

但是大多数人没什么头脑,更缺乏锻炼头脑的工具。所以在生活中他们遇见聪明人,总是会惊呼:你是怎么想到的?或者:怎么我就没有想到?因为你没思考过,或者你思考的框架过于简单,是街上的大路货,它唯一的作用是让你和大多数人取得共识。

碎片记录

- RSS 从 inoreader 换到了 ReadWise,现在基本上所有的稍后读都放到了 ReadWise Reader,缺点也是有的,有些网站的图片没有被拉下来,有些时候还要跳转回原网页版,比较影响阅读体验。并且小部分网站内容拉取不完整,尤其是部分国内网站,比如小红书,即刻。

- Cursor 已经基本取代了 Goland, Pycharm,成为了我的首选代码编辑器,业余项目和一些脚本都能够通过 Cursor 高效完成,解放我的人力,让我能更专注于「创造」这件事本身。

- 通过 Timing 统计后发现,我把很长时间用在了 bilibili、youtube 上,于是用 Cursor 写了一个 Chrome 插件,用来限制我每天看这些网站的时间,超过时间点会自动跳转到 ReadWise,自我感觉还是蛮有用的

2025 展望

目标不高,今年期望能够写 5 篇公开博客吧,我现在已经有两个选题了🤫

今年再次以纳瓦尔宝典的话作为结尾吧,共勉:

自由的定义是不再为了想象中的明天而牺牲今天

一旦决定去做,就要迅速采取行动,并全神贯注,全力以赴。同时,要对结果保持耐心,因为你唯一能把握的只有自己,他人和外界环境都纷繁复杂、充满变数。如果你现在选择一条容易的路,那么你的未来会变得更加艰难。